誤嚥の可能性を見逃さない歯科衛生士になって欲しい!

患者の嚥下機能低下に気付けば、食事形態の変更や嚥下訓練などの介入が行うことができ、誤嚥性肺炎や窒息などのリスクを軽減することができます。

訪問先で嚥下機能低下の疑いのある患者に対して簡易評価を行うことができる歯科衛生士なら、その場で簡単な姿勢調整や嚥下指導も可能です。

歯科衛生士の簡易評価があれば歯科医師が速やかな対応ができるため、歯科医院に対する信頼性が高くなることも期待できます。

そのためには、歯科衛生士が正確な嚥下スクリーニング方法を熟知しておく必要があります。

反復唾液嚥下テストで良くある間違い

口腔乾燥が著しい場合には、健常者でも唾液を飲み込むのは難しくなります。

口腔乾燥が著しい場合には、健常者でも唾液を飲み込むのは難しくなります。

訪問診療患者の多くが口腔乾燥しているため、反復唾液嚥下テスト前に口腔を湿らせておかないと、嚥下回数が少なくなって低い評点を付ける恐れがあります。

また、甲状軟骨が指を十分に乗り越えていない不完全な嚥下をカウントしてしまうと反対に高い評点を付けてしまうため注意が必要です。

不顕性誤嚥の可能性を念頭に置くことが重要

高齢者は咽頭感覚が低下して不顕性誤嚥が起こりやすくなっています。

高齢者は咽頭感覚が低下して不顕性誤嚥が起こりやすくなっています。

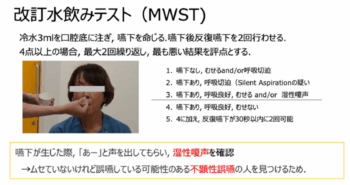

また、パーキンソン病のような神経性疾患患者にも不顕性誤嚥が多いので、改訂水飲みテスト(MWST)では嚥下後に湿性嗄声の有無を確認することが重要です。

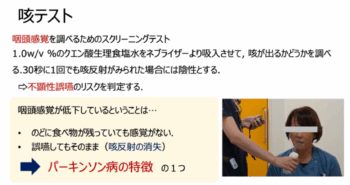

不顕性誤嚥のリスク判定に役立つ咳テスト

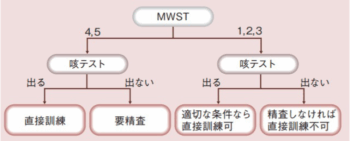

咳テストを行うことができれば、不顕性誤嚥の可能性をより正確に判断できます。

咳テストを行うことができれば、不顕性誤嚥の可能性をより正確に判断できます。

また、咳テストと改訂水飲みテスト(MWST)の結果を合わせて、直接訓練が可能か、精密検査が必要かを評価するフローチャートも提案されています。

摂食嚥下障害の評価-Ver.2(医歯薬出版)より

この講座を観ることで得られることは…

- 臨床で嚥下障害の可能性に気付きやすくなるので、患者・家族や他職種から頼りにされます

- 臨床で使いやすい嚥下スクリーニング方法

- 家族や他職種から嚥下リハビリの協力を得やすくなります

- 不顕性誤嚥患者の間接訓練に使える「ジェントルスティム」とは?

- 嚥下スクリーニングから嚥下リハビリまでの一連の流れが理解できます

この講座の内容

Part1:講義

嚥下スクリーニング法の種類と適応

- 嚥下検査とは?

- 摂食嚥下リハビリテーションの基本的な流れ

- スクリーニング検査

- 反復唾液嚥下テスト(RSST)

- 改訂水飲みテスト(MWST)

- フードテスト

- 咳テスト

- 頸部聴診法

- サクサクテスト

嚥下内視鏡検査の適応

- 嚥下精密検査

- どういう場面で嚥下内視鏡検査(VE)を行うか?

- VE、VFの比較

- VEの評価のポイント

嚥下評価に基づいた介入の実際

- 結果をいかに「使う」ことができるか?

- 原因、病期を理解することが重要

- (症例)在宅×慢性期

- 既往歴、現病歴

- 嚥下スクリーニング検査、嚥下内視鏡検査

- 口腔内所見、全身所見

- 診断

- 経過

- 考察

- 習熟度テスト

Part2:潜入動画編

- 反復唾液嚥下テスト(RSST)

- 改訂水飲みテスト(MWST)

- 咳テスト

- フードテスト

- 頸部聴診法

- 嚥下内視鏡検査(VE)

- 習熟度テスト

- まとめ

などなど。

I.O. –

実際の検査の場面を動画で確認できて、より理解が深まりました。検査の流れや評価について、よくわかりました

H.W. –

VE検査画像で、誤嚥・残留・ムセがイメージしやすくなりました。症例では、他職種とご家族の関わりが良好で、直接訓練を行うタイミングを見極め継続した効果がすごいと感じました

C.S. –

スクリーニング検査はリスクを判定する、精密検査は誤嚥の有無をみる、それぞれの検査の方法を詳しく知ることができ勉強になった

S.N. –

スクリーニングから精密検査、リハビリと各専門の職種と連携しながら、食形態アップへと繋げていく過程は素晴らしいと思いました

R.D. –

VEやスクリーニング検査のやり方を実際にみることができて、評価の仕方が理解でき、今後の参考になりました