このDVDの3つの特徴

講師の訪問診療の様子が見られる

講師が訪問診療において患者さんや他職種とどのように対応・指導しているのかがわかるので、訪問診療のやり方の参考になります。

さまざまな摂食嚥下障害対応のアイデアを紹介

摂食嚥下障害の対応方法は、教科書に載っている方法だけとは限りません。本講座では、エビデンスをもとに、訪問診療で使えるさまざまなアイデアを紹介しています。

臨床でよくある悩み解決のヒント

臨床ではさまざまな問題や疑問に直面します。本講座では臨床でよくある悩みに関連したエビデンスを紹介しているので、臨床における対応のヒントが得られます。

このDVDを観ることで得られることは…

- さまざまな摂食嚥下障害対応方法がわかるので、臨床における打ち手が増えます

- 教科書には載っていない嚥下機能改善のアイデア

- 訪問診療における患者や他職種とのやり取りの仕方がわかります

- 日常生活で簡単に取り入れられる嚥下訓練とは?

- 摂食嚥下機能向上に寄与する装具の工夫

などとなっています。

このDVDの収録内容をご紹介すると…

Part1

1. 歯科的な内容

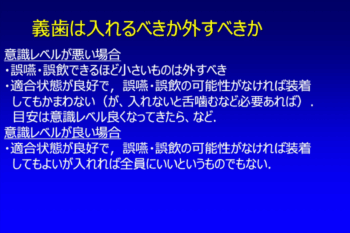

- 義歯は入れるべきか外すべきか

- 義歯(総義歯)が嚥下機能におよぼす影響

- 入れた方がいいかは人による

- 5期分類とProcess Model

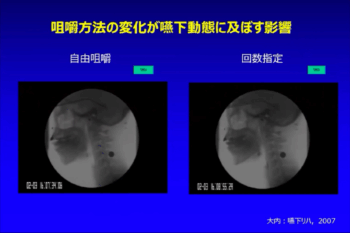

- 咀嚼方法の変化が嚥下動態に及ぼす影響

- 噛み方をかえると飲み方が変わる

- 自由咀嚼、回数指定

- 舌接触補助床

- 舌接触補助床の作り方

- PAP効果例:VF

- PAP効果例:空嚥下時の嚥下圧

- 咽頭期の改善に役立つかも

- TAP(tongue augmentation prosthesis)

- 歯ではなく死腔を埋めるのがポイント

- 歯並びも大事

- 舌根沈下の改善目的で歯列矯正開始

- 長期に絶食のままほっておくと…

- 矯正治療は嚥下機能にもよい影響を与える

- 歯並びと嚥下はもっと見た方がよさそう

- 咬筋の厚みは年齢や骨格筋量より歯の本数に依存する

- マウスピースを用いた噛みしめが高齢者の咬合力を改善

- 咀嚼の評価

- SST (Saku-Saku Test)

2. 嚥下関連の情報

- 疾患特性の症状のイメージ

- 脳血管障害の摂食嚥下障害の頻度

- ザ・嚥下障害は多くない!

- 球麻痺・偽性球麻痺(ザ・嚥下障害)って?

- 両側脳損傷は必ず仮性球麻痺を引き起こすのか?

- 咳テスト(CT)

- 開口訓練

- 開口力トレーナー(リブト)

- 開口力と嚥下障害は関連する

- そもそもどうするか?

- 栄養は不可欠

- 開口力や舌圧には体幹の筋肉量が関連性あり

- 嚥下障害患者の離床時間と骨格筋量と食形態、体幹筋量

- 離床時間が短いほどADL、食形態、口腔衛生状態、口腔機能が低い

3. 今後の可能性

- 経口栄養の再獲得が口腔内と腸内の細菌叢を変化させる

- 手作りの胃ろう食が口腔内と腸内の細菌叢を変化させる

- 次は特定の食品の検証へ

- 新しい内視鏡

- 嚥下内視鏡の問題点の解決

- 歯科の健康管理の輪郭、障害者の輪郭

- クロノオーラルフレイル 外来新設始動中

4.まとめ

- 胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研究

- 経口摂取開始や胃瘻抜去への足掛かりを考えた

- 胃瘻交換の際の嚥下機能の推移

- 在宅等での胃瘻療養患者に対する嚥下機能評価

- 脳卒中患者への医科歯科連携がおよぼす効果に対する総合的研究

- 口腔機能管理マニュアル

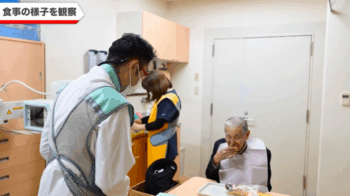

- 食事場面の観察

- オンライン診療はミールラウンドに有用

- 習熟度テスト

Part2

- 潜入動画

- 気管切開患者のVF、VE

- 嚥下障害患者の食事観察とVF

などなど。

Y.R. –

衛生士の役割について、ただ口腔ケアを行うのではなく多職種との連携が重要である点が印象に残りました

K.O. –

ミールラウンドの対面とオンラインとの比較が興味深ったです。対面で実施できるケースでも、あえてオンラインで行ってみると、より評価しやすいのではないかと思いました

M.A. –

VE、VFを使い歯科医師、管理衛生士、言語聴覚士、歯科衛生士ご家族を含めての食べたい物の指導がとても大事な事だと思います

H.S. –

嚥下と体幹の事が知れて良かったです

A.K. –

開口訓練が参考になりました