このDVDの3つの特徴

口腔機能低下症精密検査のポイントを解説

精密検査を正しく行わなければ正確な診断ができません。正しい方法を知っていると思っていても、実は間違っているところがあるかもしれません。精密検査方法でよくある間違いが説明されているので口腔機能精密検査の復習に最適です。

口腔機能低下症患者に応じた対応がわかる

口腔機能低下症と診断したら、患者さんの病態に応じた個別指導や個別訓練が必要となります。本講座では、代表的な例をもとに個別指導・訓練の考え方や方法を解説しています。

訓練の効果が期待できる指導のポイント

患者さんの病態に応じた適切な訓練を選択しても、患者さんがやり続けられなければ効果がありません。本講座では、患者さんが訓練を続けられるようになる指導方法の考え方と事例を紹介しています。

このDVDを観ることで得られることは…

Part1 口腔機能の評価

① 臨床での口腔機能低下への気づき

- 口腔機能低下症の管理における歯科衛生士の役割

- 高齢期における口腔機能低下症の有病率

- 日常の臨床で こんな場面はありませんか?

- これって年齢のせいだから 仕方のないこと??

- 舌口蓋閉鎖が不十分

- うがいした後 紙エプロンがビチャビチャ現象

- オーラルフレイルスクリーニング評価 OF-5を活用しよう

② 口腔機能精密検査の実際

- 口腔機能精密検査

- 口腔機能精密検査で何を見ている??

- 口腔衛生状態不良

- 口腔乾燥

- 咬合力低下

- 舌口唇運動機能

- 舌圧

- 咀嚼機能低下

- 嚥下機能

- 確認テスト

Part2 口腔機能の訓練

① 口腔機能管理のゴール

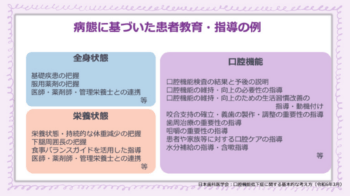

- 病態に基づいた患者教育・指導の例

- 個人の状態に合わせた個別指導や個別訓練の例(1)

- 個人の状態に合わせた個別指導や個別訓練の例(2)

- 口腔機能低下症患者に対する口腔機能管理の考え方

- キュアとケアのバランス

- 総義歯新製時に栄養指導をした場合のたんぱく質摂取量の変化

- 高齢期における栄養状態の評価

- 診療室に体重計はありますか?

- 高齢者の約15~20%が「やせ」の状態

- 高齢者でも十分なたんぱく質の摂取が必要

- 咀嚼力と栄養・食品摂取との関連性

- 口腔機能低下の負のスパイラル

- 口腔機能管理と食生活指導は1セットで考える

- 食生活をセルフチェック

- 食品多様性スコアはいくつ?

② 患者指導の考え方

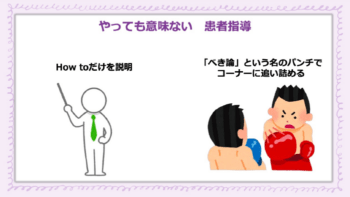

- やっても意味ない患者指導

- 具体的に訓練をどう選択する?

- お手軽系 VS 形から入る系

- 好奇心をくすぐる系~無意味音音節連鎖訓練

- 行動変容につながりそうなのは どっち?

- 確認テスト

などなど。

N.F. –

口腔機能検査を行う際には説明の仕方が重要で、視覚に訴える説明書きが効果的であったり、口腔機能を維持・向上していくにはバランスの良い栄養の摂取が重要で、中でもたんぱく質の必要量は70代も20代と変わらないことを学びました

R.M. –

口腔機能低下症の検査を誰に行うかということで、そのリスクのある患者さんをいかに特定していくかということは、機能、能力の低下をご指摘することであり、ナイーブな側面でもありますが、歯科衛生士が日々の日常臨床の中での気づきにより声がけできるという着目点は非常に有意義なアプローチと感じました

N.M. –

今実際に臨床で、口腔機能低下症の検査を行っているので、詳しく知識がついてとても勉強になりました。高齢になるにつれ、成人の時よりもエネルギー摂取量が減っていくが、タンパク質の必要量はどの年代も変わらないことを知り驚いた。栄養指導の際は、健康のためにタンパク質を積極的にとることを勧めようと思います

M.I. –

口腔機能低下症の判断審査に衛生状態不良や口腔乾燥が含まれていることに驚いた。また、年齢が上がるにつれて増加しており、食べ物によって栄養状態咀嚼力に直接関与するため、食事の工夫も大事だと学べた

N.K. –

診療室 口腔ケアの両方で口腔機能低下症の検査を実施していますが 今回のセミナーを視聴し 検査の手順が少し間違っているところがありました。水分量の検査で二回はしますが3回行う必要がありました。測定場所が少しずれていることもありましたので改善します