この講座の3つの特徴

症例をもとに摂食嚥下障害介入の視点を解説

摂食嚥下障害介入=摂食嚥下訓練ではありません。訓練以外にやるべきこと・やった方が良いこともありますし、場合によっては訓練の前にやるべきこともあります。本講座では、症例をもとに摂食嚥下障害対応に取り組む際の見方や考え方を解説しています。

よくある摂食嚥下障害に関する誤解

障害とその影響を一元的に考えていると誤ったアプローチを取りかねません。本講座では、摂食嚥下障害に関するよるある誤解を解説しているので、知識の復習・リセットができます。

最新の研究に基づいた介入方法

摂食嚥下訓練の効果アップに寄与するアイデアや患者の状況に応じた介入方法などを最新の研究結果をもとに紹介しています。

この講座を観ることで得られることは…

- 摂食嚥下介入の打ち手が増えます

- 摂食嚥下リハビリの効果をアップするための重要ポイント

- 新しい摂食嚥下障害へのアプローチ方法

- 患者さんのQOL向上に役立つ情報源がわかります

- 意外に知られていない、摂食嚥下障害に関する誤解とは?

この講座の内容

- 医療資源マップ

- ウィーログ

- 縁なき衆生は度し難し

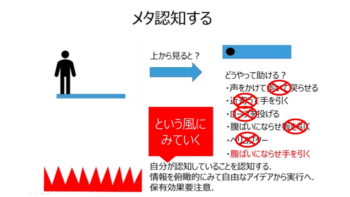

- メタ認知する

- 保有効果要注意

- ある患者さんの例

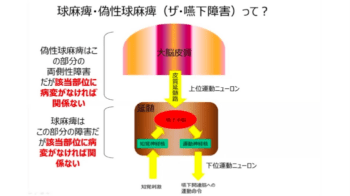

- 球麻痺・偽性球麻痺(ザ・嚥下障害)って?

- そもそもどうするか?

- 開口力や舌圧には体幹の筋肉量が関連性あり

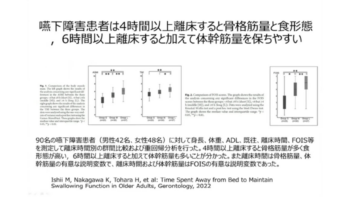

- 離床時間と骨格筋量・体幹筋量の関係

- 離床時間が短いほど口腔機能が低下

- 本番にものすごく弱い患者さんには気合を!

- QOLが高いほど嚥下機能が高い

- 2段アングル内視鏡

- 嚥下内視鏡の問題点の解決

- クロノオーラルフレイル外来新設始動中

- 5段階の欲求

- 症例①:86歳女性

- 社会関係資本と社会的処方

- 時には一肌脱ぐ

- 症例②:68歳男性

- 橋渡し型社会関係資本

- やはり、時には一肌脱ぐ

- まとめ

などなど。