このDVDの3つの特徴

口腔リハのポイントを解説

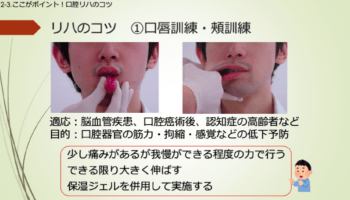

口腔機能訓練の効果をアップするためのポイントと注意点を解説しているので、これまでの訓練のやり方をおさらいできます。

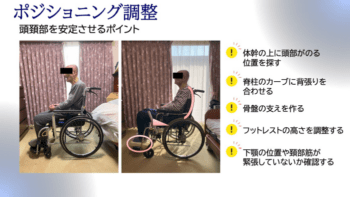

ST目線からのポジショニング調整

誤嚥防止のためにはポジショニング調整が重要ですが、患者さんの状況に合わせた調整を行う必要があります。高齢者に多い頭頸部が不安定な患者さんに対してSTが実施しているポジショニング調整方法がわかります。

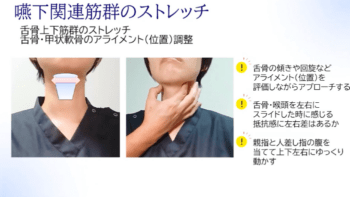

実演動画でストレッチ方法を解説

嚥下関連筋群や呼吸筋のストレッチ方法は文章や写真を見ても理解できません。STが指導する実践動画があるので、正しいストレッチ方法が身に付きます。

このDVDを観ることで得られることは…

- 成果が期待できる口腔リハの計画立案から実践方法までが理解できます

- 口腔リハで成果を得るための重要ポイント

- STが実践する嚥下関連筋群や呼吸筋のストレッチ方法が身に付きます

- 口腔機能訓練のコツと注意点

- 嚥下関連筋群を働きやすくするために頭頸部を安定させる6つのポイント

などとなっています。

このDVDの収録内容をご紹介すると…

第1部 歯科視点での口腔リハ

1-1 口腔リハの成果とは

- ステージ別の摂食嚥下リハビリテーション

- 口腔リハの成果とは?

1-2 成果が出る人の条件とは

- 目に見えてわかるような成果が出る人の条件は?

- 訪問診療初診時の内視鏡検査結果

- その人にあったリハビリ計画の立案が必要

2-1 リハビリ計画を立案しよう

- リハビリテーション計画立案時の検討項目

- 生活期のリハビリの目標設定

- 立案したリハビリ計画を行うために

2-2 栄養管理の方法を確認しよう

- 栄養管理の方法を確認しよう

- 栄養状態に合ったリハビリ計画の立案が必要

- 経管栄養法 vs 静脈栄養法

- 経管栄養

- 静脈栄養

- ポイントは必要栄養量を充足できているか

2-3 ここがポイント! 口腔リハのコツ

- 口唇訓練・頰訓練

- 頸部ストレッチ

- 呼吸訓練

- 舌ストレッチ

- 舌抵抗訓練

- 発声訓練

- ブローイング、吹き戻し

- プッシング・プリング

- 嚥下反射促通訓練

- 習熟度テスト

第2部 言語聴覚士(ST)視点での口腔リハ

1. 嚥下機能を最大限発揮するための土台を作る

- 筋の長さと張力の関係

- 頭頚部の安定性

- 姿勢と構音・嚥下の関係

- 頭部前方位姿勢

2. アプローチについて

- 嚥下関連筋群のストレッチ

- 舌骨上下筋群のストレッチ

- 顎舌骨筋のストレッチ

- 舌圧トレーニング/舌コントロール

- 呼吸筋のストレッチ

- 胸郭運動の介助(上部胸郭)

- 胸郭運動の介助(下部胸郭)

- 前鋸筋(呼吸補助筋)のストレッチ

- ポジショニング調整

- 頭頚部を安定させるポイント

- 飲水場面

- 習熟度テスト

- まとめ

などなど。

M.T. –

呼吸訓練、頸部ストレッチなど、適応する症状が異なるため、その症状に合わせリハビリの内容を変え実施することが大切と学べた。中でも発声訓練はどの患者さんにも比較的簡単に行えるので口腔ケアの際に実践していきたい

R.M. –

摂食・嚥下時の姿勢についての解説が大変分かりやすかったです。また、そのためにストレッチが必要であることがよく理解できました。今後の多職種連携において、特にSTとの共通言語(認識)のもと、連携が取れるのではないかと期待しております。また、栄養管理においては、ついつい経口法によるダイナミックなQOLの改善を考えてしまいますが、その前に、分類上、経腸栄養法という分類においての一法であるということが理解できたこと。口から食べることがあくまでも栄養摂取の一法であることを認識できたことは、個人的には大変有意義なことでした

M.I. –

口腔ケアを行う前に、口腔リハと嚥下筋群のストレッチを患者さんに合わせて行うことが大切だと言うことがわかりました。あと、ポジショニングを調整するとむせが少なくなることがわかったので、実践しようと思います

Y.Y. –

呼吸に関する運動や方向など、分からない領域が学べてよかったです

N.M. –

摂食・嚥下には頭頸部の安定性が得られる座姿勢があり、ポジショニングの調整がとても重要だと学んだ。頭頸部が前方にあるだけで嚥下に大切な筋肉が機能しにくくなることを知ったので、頭頸部の位置に注意して患者さんのクリーニングを行おうと思った