このDVDの3つの特徴

臨床で役立つノウハウを紹介

訪問診療の臨床で効果のあった摂食嚥下リハビリ方法を紹介しています

エビデンスを用いて解説

エビデンスをもとに、効果が期待できる摂食嚥下リハビリを解説しています

摂食嚥下障害対応に役立つ最新知見

臨床における摂食嚥下障害対応に役立つ数々の最新知見を紹介しています

このDVDを観ることで得られることは…

- 判断ミスにつながる“保有効果”を克服する方法

- 約7割の胃瘻患者が経口摂取に移行できる理由

- 見た目でわかる摂食嚥下障害のシグナル

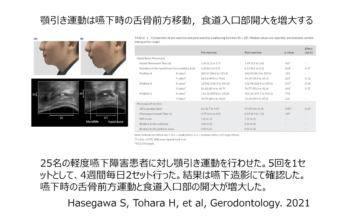

- 顎引き運動が嚥下に及ぼす影響

- 嚥下機能改善に大きな効果のあるリハとは?

などとなっています。

このDVDの収録内容をご紹介すると…

パート1

1.介入の重要性

- 医療資源マップ

- メタ認知する

- 症例報告

- 初診時

- 3ヵ月後

- 栄養摂取方法および訓練経過

- 訪問診療による初診時の内視鏡検査結果

- どちらが経口摂取? 経管栄養?

- 薬剤に関するところでは?

- 摂食嚥下障害の精査

2.神経支配など

- 脳血管障害の摂食嚥下障害の頻度

- 片側性支配? 両側性支配?

- 球麻痺・偽性球麻痺(ザ・嚥下障害)て?

- 義歯は入れるべきか外すべきか

- 義歯(総義歯)が嚥下機能におよぼす影響

- 舌接触補助床

- 舌接触補助床の作り方

- TAP

- 歯並びも大事

- 延性意識障害患者の歯列不正への矯正治療は嚥下機能にもよい影響を与える

3.評価の仕方

- 一見して得られる情報

- そもそもどうするか?

- それ以外認知症の方は?

- 問題

パート2

1.身体と口腔の関係

- 開口訓練

- 顎引き運動は嚥下時の舌骨前方移動、食道入口部開大を増大する

- 開口力トレーナー(リブト)

- 開口力を用いたスクリーニング

- 若年者と高齢者の開口力

- 高齢者サルコ(有無)の舌圧と開口力

- 高齢者の開口力と舌骨の位置

- 咀嚼の評価

- SST(Saku – Saku Test)

- 健常高齢者の場合、咬筋の厚みは年齢や骨格筋量より歯の本数に依存する

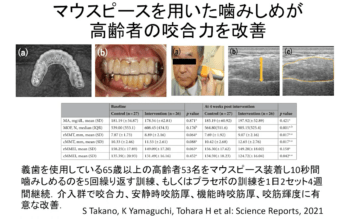

- マウスピースを用いた噛みしめが高齢者の咬合力を改善

- 舌圧と開口力の年齢による低下には性差あり

- 開口力や舌圧には体幹の筋肉量が関連性あり

2.近年の研究

- 訪問での定期的なVEは重度の嚥下障害患者を持つ家族の心理的支援となり、安全な経口摂取のコンプライアンスを導く

- 経口栄養の再獲得が口腔内と腸内の細菌叢を変化させる

- 誤嚥防止のためのトロミ剤が身体に及ぼす効果

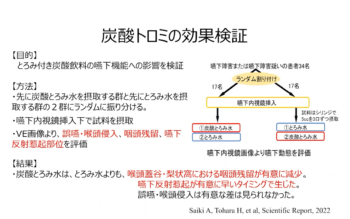

- 炭酸トロミの効果検証

- 内視鏡って改善の余地があるので

- 新しい内視鏡

- Voice Retriever

- エレキギター

- 飛沫の実験

3.その他

- 胃瘻交換の際の嚥下機能の推移

- 在宅等での胃瘻療養患者に対する嚥下機能評価

- 高齢者の摂食嚥下・栄養に関する地域包括的ケアについての研究

- 摂食嚥下に対応できる医療機関マップ

- カバー率と受給率

- マップの活用効果検証

- 脳卒中患者への医科歯科連携がおよぼす効果に対する総合的研究

- あまりに口の状態をほっておくと・・・

- 地域包括ケアシステムにおける効果的な訪問歯科診療の提供体制等の確立のための研究

- 食事場面の観察

- 遠隔医療の展望(遠隔教育)

- 外食への要望

- インクルーシブフードの開発と普及

- まとめ

- 問題

などなど。

M.Y. –

摂食嚥下障害で胃ろうにされて退院する患者さんを居宅で見取ります。全編にわたり私の疑問が解き放たれ大変参考に成りました。日常訪問診療の励みに成ります

J.G. –

不随意運動を抑制するための薬剤で乾燥がでてそれを抑制するための薬剤で・・・というお話があり、考えさせられました。割とよくみかける悪循環ですが、医師がやっていることだから、と諦めていました。嚥下に限らず、医師側へ相談しても「あ、無理」の一言で切り捨てられることも多く、めげていましたが、今やれることを続けると同時にアプローチも諦めずに行っていこうと思います

R.M. –

炭酸飲料用のトロミ剤があるとは知りませんでした。またトロミ剤考えてみれば炭水化物、施設などでは栄養士さんもそんなこと考えたこともなかったのではと盲点だと思いました。ミールラウンドで周りを取り囲むといつもと違う動きをされる方が多き気がしていましたが、携帯電話を使ったオンラインのやり方とてもいいアイデアだと思いました

K.I. –

義歯を入れるべきか使用すべきかで悩むことがあります。義歯を入れれば食事ができると、ご家族の方は思われていると思います。入れればいいというものでなく、歯の状態で決めるのではなく、意識レベルが良いか悪いか、その方の状態で決めていくことが参考になりました

M.K. –

片側性または両側性支配で片麻痺でやすい、でにくいなどや、近位の部位では麻痺がでにくいというのは、全く知らない事だったので、有難い情報でした